Menu

Accueil » Guide de la Voyance : des années de savoir à disposition » Comment comprendre les rêves ? » Pourquoi rêvons-nous ?

Pourquoi rêvons-nous ?

Qu’arrive-t-il lorsque nous dormons ?

Pourquoi dormons-nous ? La réponse n’est pas aussi simple qu’il y parait. Nous dormons pour que notre corps puisse se reposer, pouvons-nous penser a priori. La science n’a cependant pas encore pu apporter la preuve concrète que la fonction du sommeil consiste à ce que le corps récupère physiquement. Les expériences réalisées sur des souris ont, en revanche, montré que ces animaux meurent lorsqu’ils sont privés de sommeil.

Mais la nature humaine n’est pas si simple que celle des souris. Tout le monde connait des personnes qui dorment à peine. Le cas le plus extrême, publié dans certaines revues scientifiques, est celui d’un homme qui affirmait ne pas avoir retrouvé le sommeil, après contracté une grave maladie. De la même façon, certains individus d’une grande profondeur spirituelle ont la capacité de rester conscients pendant toutes la nuit. Nous ne nous référons pas à l’étudiant qui, en période d’examens, prend beaucoup de café ou de stimulants pour rester éveillé plus de 24 heures d’affilée. Nous voulons plutôt parler des personnes qui, à travers la méditation profonde, peuvent atteindre d’importants niveaux de relaxation.

On sait que l’anxiété et le manque de concentration augmentent de façon considérable après une ou deux nuits sans sommeil. Alors que certaines théories portant sur les rêves affirment que nous dormons pour conserver notre énergie (détails supplémentaires pour comprendre les rêves) d’autres assurent que nous nous reposons pour conserver nos réserves d’aliments. Il est vrai que, quand nous perdons connaissance, nous retenons le mécanisme de la faim. Il existe même des arguments pour souligner le fait que, depuis des temps ancestraux, nus avons dormi pour paraître moins appétissants aux prédateurs nocturnes (lorsque nous dormons, notre corps ressemble à un cadavre).

Des théories, il y en a donc pour tous les goûts, mais elles ne doivent pas nous faire oublier ce qui est fondamental : pour presque tout le monde, dormir est une expérience agréable et relaxante qui dure entre six et huit heures chaque nuit. Une expérience qui, par ailleurs, est indispensable pour « recharger les batteries » de notre organisme.

Ce n’est pas par hasard que nous avons choisi la nuit pour dormir. Dans l’obscurité, notre vision se réduit, le monde nous devient étranger et par conséquent, notre imagination se déclenche. Notre esprit persiste à être occupé par des images (c’est à dire des songes). Certes, les yeux ne nous servent plus, mais nous ressentons un vif besoin de créer des images nocturnes. Ainsi, si l’on nous prive momentanément de sommeil, nous augmenterons notre productivité onirique les nuits suivantes car nous passerons plus de temps dans la phase REM (période de sommeil pendant laquelle les pensées oniriques accroissent leur activité), comme cela a été démontré. Il semble donc tout à fait évident que nous avons besoin des rêves pour vivre.

Certaines civilisations antiques pensaient que dormir servait surtout à pouvoir rêver. Elles étaient convaincues que l’activité onirique n’était pas une conséquence du sommeil, mais sa raison d’être. Certains scientifiques, cependant, ne partagent pas les théories de nos ancêtres lorsqu’ils formulent des hypothèses qui selon eux déterminent les raisons pour lesquelles nous rêvons. Un courant scientifique affirme que les pensées oniriques sont une simple activité neurophysiologique accompagnatrice du sommeil. Quand nous rêvons, nous générons des signaux spontanés qui stimulent les canaux sensoriels de l’esprit. Le cerveau transforme ces signaux en images visuelles et induit le rêveur à croire qu’il est en train de vivre des expériences réelles dont les interprétation des rêves sont explicables par certaines analyses.

Une personne fait au long de sa vie une moyenne de 300 000 rêves. A mesure que nous vieillissons, le temps que nous passons à dormir, comme celui que nous passons à rêver, décroit de façon progressive. Les nouveau-nés dorment presque toute la journée et alternent les heures de sommeil et les petits réveils. A un an de vie, ils dorment moins souvent mais pendant plus longtemps : ils ont des cycles de 90 minutes de sommeil suivis de cycles de 90 minutes de veille. Progressivement, l’enfant dormira la nuit et à peine pendant la journée. A 9 ans, la plupart d’entre eux ont besoin de 9 à 12 heures de sommeil par jour.

La moyenne par adulte est de 7 à 8 heures et demie. Mais à partir de 70 ans, nous revenons aux phases de sommeil de l’enfance et dormons moins d’heures de façon continue.

Jusqu’ici, tout va bien. Mais pourquoi rêvons-nous ? Pourquoi les rêves ont-ils un contenu narratif si intéressant ? Pourquoi s’expriment-ils la plupart du temps dans un langage métaphorique ? Pourquoi racontent-ils des histoires qui, en définitive, nous touchent directement ? Il n’existe pas de réponse concluante, et encore moins de réponse scientifique à ces questions.

Mais à quoi servent les rêves ? D’autres théories suggèrent que les rêves servent à éliminer le surplus d’événements de la mémoire, car nous ne pouvons emmagasiner toutes les choses qui nous arrivent durant la journée. D’après cette thèse, nous effaçons la nuit les « archives » que nous n’utilisons pas, exactement comme un ordinateur. L’esprit endormi opère un processus d’effacement sous la forme de rêves, ce qui expliquerait qu’il soit difficile de s’en souvenir. Les limites de cette théorie sont évidentes quand on considère que, à certains moments, les pensées oniriques fonctionnent de façon créative (elles vont plus loin que l’information que nous leur fournissons).

Cela dépasse la fonction simplement « hygiénique » que leur attribue le courant scientifique mentionné précédemment. Souvent les rêves n’éliminent pas les restes inutilisables des expériences quotidiennes. Au contraire, ils les rendent intéressants afin que, à notre réveil, nous puissions vraiment réfléchir au sens de nos expériences.

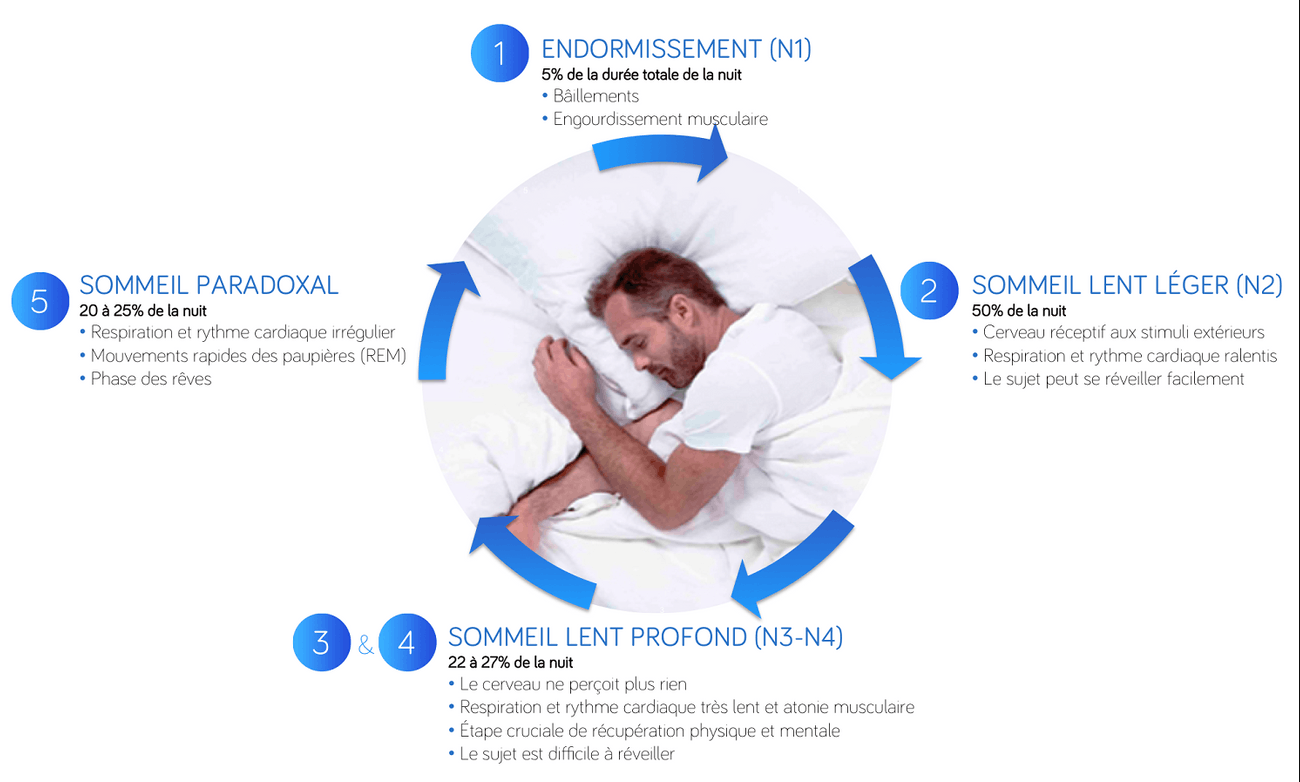

Les phases du sommeil

Même si nous ne nous en rendons pas compte pendant que nous dormons, notre sommeil traverse, au cours de la nuit, quatre phases différentes. Chacune d’elles se distingue des autres par son niveau de profondeur. C’est à dire que lorsque nous nous trouvons dans l’étape 1, le rêve n’est pas très profond. En revanche, pendant la phase 4, son intensité atteint un niveau maximum.

Ainsi, lorsque nous allons nous coucher, nous entrons dans une période pendant laquelle nous nous éloignons progressivement du monde extérieur. Notre sommeil devient de plus en plus profond jusqu’à ce que finalement la phase 4, la respiration se fasse lente et régulière, en même temps que l’activité cardiaque diminue son rythme et que la température corporelle baisse. A ce moment, le corps réduit sensiblement son activité métabolique. C’est alors que nous revenons en arrière et retraversons tous les niveaux pour recommencer à la phase 1. Ce parcours à rebours s’accompagne d’une augmentation du rythme respiratoire et cardiaque. Parallèlement, les ondes cérébrales enregistrent une activité semblable à celle du retour à la conscience. Nous sommes par conséquent dans un moment de transition : lorsque nous sommes parvenus à ce point, le corps change généralement de position.

Tout semble indiquer qu’un bruit quelconque pourrait nous réveiller. Mais ce n’est pas le cas. Car notre tonus musculaire se réduit et il devient alors plus difficile de reprendre conscience. En même temps, nos yeux commencent à bouger derrière les paupières (de haut en bas et d’un coté vers l’autre). Ce phénomène oculaire, que n’importe qui est à même de constater à première vue, est connu comme la phase REM. Ce sigle anglais signifie « Rapid eye movement », soit le mouvement rapide des yeux.