Menu

Accueil » Guide de la Voyance : des années de savoir à disposition » Comment comprendre les rêves ? » Pourquoi rêvons-nous ? » La phase REM, le sommeil paradoxal

La phase REM, le sommeil paradoxal

Analyse de la composition d’une phase REM

La phase REM est particulièrement importante pour ceux qui s’intéressent aux rêves et sur le fait du pourquoi rêvons-nous. D’après toutes les études c’est pendant cette étape brève (de 5 à 10 minutes) que nous concevons habituellement notre activité onirique la plus intense. Dans une expérience réalisée en laboratoires des rêves, on a pu constater que huit individus sur dix racontent des rêves très vivants lorsqu’ils sont réveillés à la fin de leur étape de REM. Ce sont des périodes qui, par ailleurs, alternent durant la nuit avec ce que l’on pourrait dénommer des phases NO-REM, c’est à dire avec des phases dans lesquelles on n’enregistre aucun mouvement oculaire.

Combien de fois atteignons-nous la période REM pendant la nuit ? On estime que chaque cycle se répète ordinairement de quatre à six fois. A mesure que les heures passent, les étapes sont chaque fois plus longues. C’est ainsi que la dernière étape REM de la nuit peut durer de 20 à 40 minute. En moyenne, un adulte bénéficie de 90 minutes de sommeil REM chaque nuit, bien que, dans le cas des personnes âgées, cette durée atteigne à peine 75 minutes. Les bébés, quant à eux, restent en phase REM pendant 60% du temps qu’ils passent à dormir.

Il ne faut pas cependant se méprendre : les rêves ne se produisent pas tous pendant cette période. On a également démontré que des personnes généraient des images à d’autres étapes. Ce sont, toutefois, des songes de qualité différente puisque, durant les étapes NO-REM, notre activité onirique produit habituellement des pensées indéfinies, des sensations vagues, etc. Ce qui n’a donc rien à voir avec le contenu émotionnel qui caractérise les rêves conçus en période REM.

Comme nous l’avons dit dans les premiers chapitres, ceux qui prétendent déchiffrer leurs rêves doivent préalablement s’en souvenir. Et si nous voulons que cette tâche soit effective à cent pour cent, nous pouvons suivre un procédé qui, s’il est bien inconfortable, ne rate pratiquement jamais : nous réveiller juste après chaque phase REM. La personne qui voudra tester cette méthode n’a qu’à programmer son réveil (sans musique ni radio) pour qu’il sonne à quatre, cinq, six ou sept heures et demie après son endormissement. C’est un fait acquis : quelqu’un se réveillant juste après l’une des phases REM, par laquelle son organisme passe chaque nuit, bénéficiera de souvenirs très vifs.

Les images oniriques produites dans la phase de plus grande intensité (REM) sont plus difficiles à retrouver. Une méthode pour les retenir dans notre esprit consiste à se réveiller juste après chaque phase REM.

C’est le procédé que suivent les laboratoires des rêves, où l’activité onirique est analysée grâce à l’enregistrement encéphalographique de l’activité électrique du cerveau.

Les personnes étudiées (qui se portent volontaires) dorment connectées à des dispositifs qui mesurent leurs réactions physiologiques (ondes cérébrales, rythme cardiaque, pression du sang, activité musculaire, mouvement des yeux, etc.)

A certains moments de la nuit, ces réactions indiquent que, si on les réveille, elles vont pouvoir raconter ce dont elles ont rêvé. Car, comme nous l’avons affirmé, la phase pendant laquelle se produisent les rêves avec le plus de densité (la phase REM) se caractérise par une réaction physique facilement observable à l’œil nu : le rapide mouvement des yeux du rêveur.

A l’aide de cette méthode, les laboratoires des rêves peuvent réunir des informations plus précieuses concernant ce que les sujets sont en train de rêver. Etant donné qu’il est difficile de garder le souvenir des images oniriques, les techniques de laboratoire ont représenté un grand progrès pour la recherche sur les songes. Certains experts assurent que, grâce aux progrès scientifiques de la seconde moitié de XXe siècle, nous en avons appris plus sur les processus oniriques dans les cinquante dernières années que dans toute l’histoire de l’humanité.

Images hypnagogiques : entre l’état de veille et le rêve

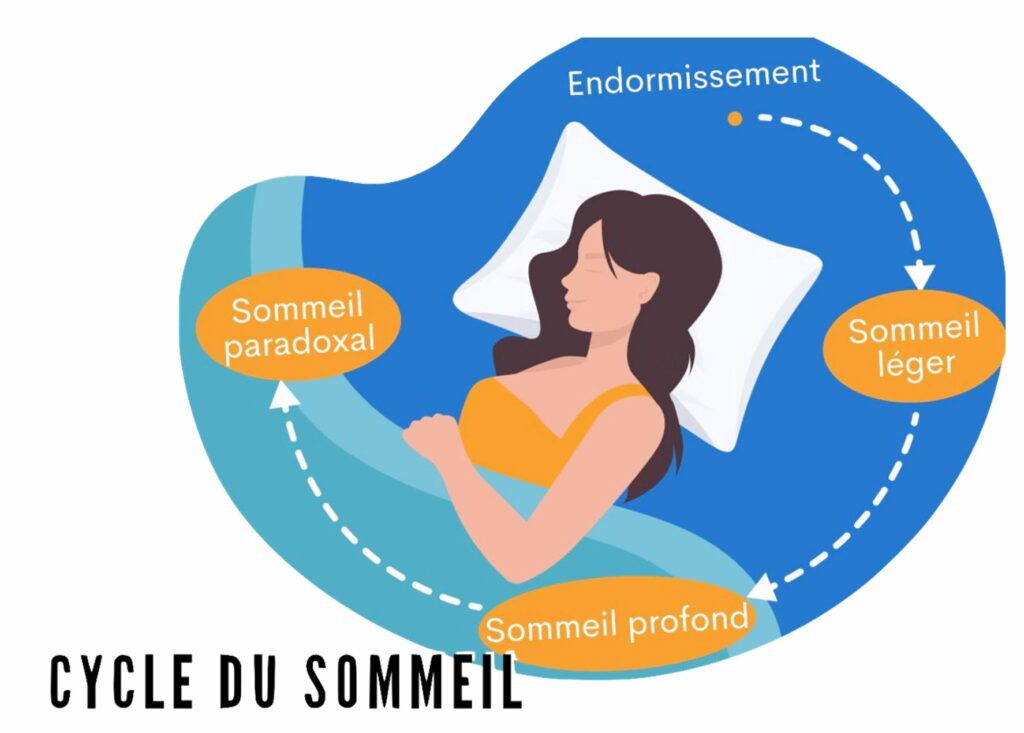

Comme nous l’avons vu, notre sommeil, au cours de la nuit, se divise en quatre périodes bien différenciées. Mais qu’arrive-til juste avant de nous immerger dans la première de ces phases ? Sommes-nous encore éveillés ? Pas exactement. Dans les moments où notre esprit se débat entre l’état de veille et le sommeil, nous commençons à perdre contact avec le monde environnant sans que les changements physiologiques caractéristiques du sommeil ne soient encore évidents.

Ce point intermédiaire a été dénommé par les psychologues comme « l’état hypnagogique ». Il s’agit d’une période pendant laquelle, bien que nous ne soyons pas endormis, notre cerveau génère des images, qui parfois, peuvent être d’une grande beauté et rivaliser avec celles qui figurent dans les rêves.

Mais à quoi rêvons -nous ?

Une vaste étude réalisée en France sur la thématique des rêves a donné les résultats suivants :

- Relation de couple (18%)

- La maison, particulièrement celle de l’enfance (15%)

- Agresseurs, voleurs, harceleurs, etc (10%)

- Rater le train, bagages embarrassants (8%)

- Eau, puits et tunnels, accidents de circulation (6%)

- Enfants et bébés oubliés (5%)

- Serpents, feu, escaliers (5%)

- Animaux négatifs : araignées, cafards, souris, etc (4%)

- Vêtements ou manque de vêtements, nudité (3%)

- Perte de dents et autres situations alarmantes (2%)

Cependant, l’état hypnagogique ne peut être considéré comme une étape proprement onirique. Les scènes aperçues dans cette phase, entre autres, n’ont rien à voir avec les épisodes aux histoires plus ou moins cohérentes qui caractérisent les rêves.

Les images issues de l’état hypnagogique sont plutôt désordonnées. Elles ont à peine un rapport entre elles, à la différence de celles des songes, et ne renvoient pas à nos expériences quotidiennes. Ce phénomène ne se produit pas seulement avant le sommeil, mais aussi dans les moments préalables au réveil, bien que nous n’en soyons pas suffisamment conscients pour nous en rendre compte.

Parfois, juste avant de nous endormir, il nous arrive aussi d’éprouver la sensation curieuse de flotter ou de voler, ou bien de saisir des scènes très nettes, nous parvenant avec une clarté comparable à celle des expériences visuelles réelles. Ce type d’images, comme les rêves, s’évanouissent comme des bulles à notre réveil. C’est à peine si nous nous en souvenons, ce qui est bien dommage car leur beauté ne nous reste pas à l’esprit. A la différence des pensées oniriques, l’état hypnagogique est, de toute façon, peu utile à la connaissance des messages que l’inconscient veut nous transmettre. Nous devons donc apprécier ces visions plus en raison de leur beauté objective que de l’importance de leur contenu.

Pour se les rappeler, il ne faut pas perdre conscience pendant leur apparition. C’est à dire que le processus dans lequel se déroule l’état hypnagogique doit être observé sans s’endormir, ce qui n’est pas si facile. Nous devons nous plonger dans le rêve pendant que l’esprit surveille les événements qui sont en train de se projeter à l’intérieur de lui-même. Avec un peu de chance, nous pourrons voir certains des merveilleux « tableaux » de notre musée particulier.

Les artistes surréalistes, qui ont eu tant d’influence sur le monde des années 1920 et 1930, savaient parfaitement tout cela. C’est ainsi que le peintre Salvador Dali, amant fervent des scènes hypnagogiques, avait recours à ce qui est connu comme étant « le rêve du moine ». Ainsi, il se couchait avec une grande clé en fer dans la main. Lors du premier rêve, la clé tombait par terre et il se réveillait en sursautant. Il rappelait à sa mémoire les images hypnagogiques qu’ensuite il transférait sur les toiles de façon magistrale.

Si vous rencontrez des difficultés à tenir l’état hypnagogique, essayez de focaliser l’attention sur un point concret : le point du « troisième œil » des yogis (c’est à dire entre les deux yeux), par exemple la région du cœur ou bien le haut du crâne. Ces trois positions sont, selon la philosophie du yoga, les centres d’énergies subtile, non physique, du corps humain. Il s’agit avant tout d’avoir un endroit où s’orienter l’esprit. Un autre procédé pour maintenir l’attention sans effort consiste à penser, de façon abstraite, au nom de l’objet que vous souhaitez voir. Cela signifie pas que vous devez « créer » l’image, il faut juste induire son apparition en profitant de l’état hypnagogique. S’entraîner à travers la méditation est généralement très utile et bénéfique.

Parfois, les scènes hypnagogiques ne sont pas aussi agréables qu’on le souhaiterait, mais il faut les affronter parce que c’est ainsi qu’on renforce sa propre capacité de contrôle. Si de telles scènes persistent, essayez de suivre le conseil antérieur : pensez de façon abstraite au nom de ce que vous désirez voir, en résistant à la tentation de construire avec l’esprit conscient une forme déterminée.

Le principal avantage des états hypnagogiques est de nous rapprocher, de façon progressive, de notre Moi profond… Tout cela aide à comprendre et tirer un plus grand profit des songes.