Menu

Accueil » Guide de la Voyance : des années de savoir à disposition » Comment comprendre les rêves ? » Freud et la psychanalyse

Freud et la psychanalyse

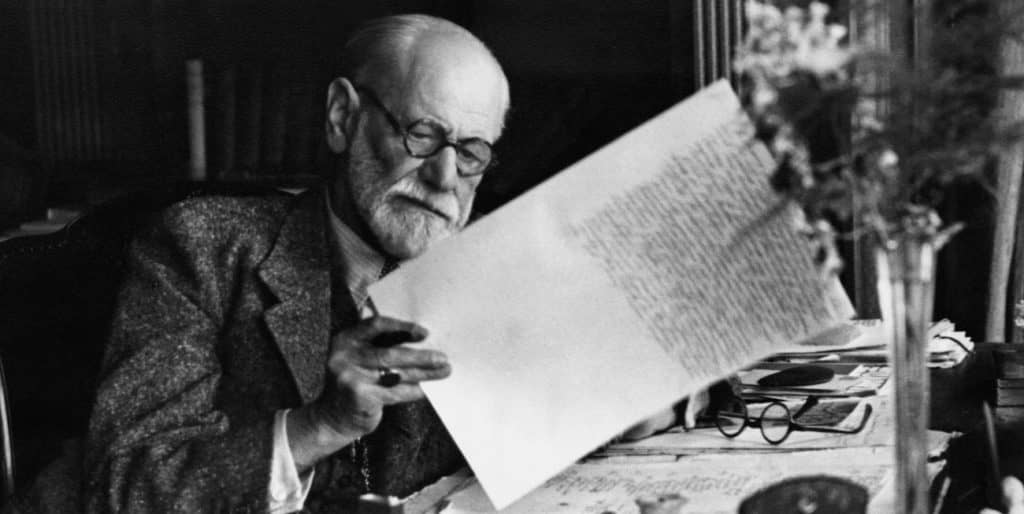

Le rêve est l’expression et même l’accomplissement d’un désir rejeté.

Sigmund Freud

Une peu d’histoire

La plupart des civilisations ont considéré les pensées oniriques comme une source importante de connaissance. Dans l’Antiquité, deux méthodes d’interprétation étaient globalement utilisées. La première consistait à extrapoler un événement réel à partir du rêve. C’est le cas de l’interprétation du songe d’un pharaon égyptien comportant sept vaches grasses et sept vaches maigres. Ce présage annonçait en fait sept années fertiles suivies de sept années de pauvreté.

La seconde méthode consistait à analyser chaque image onirique comme un signal séparé du reste. Evidemment, ces signes avaient leur propre signification symbolique.

A partir de là, chaque peuple réalisait ses propres interprétations en se basant sur des croyances particulières. Les Babyloniens, par exemple, pour comprendre les rêves, pensaient que les rêves positifs étaient envoyés par les dieux et les négatifs par les démons. Les Syriens, en revanche, étaient convaincus que les rêves étaient des présages. C’est pour cela qu’ils interprétaient les cauchemars comme des avertissements des oracles.

Plus tard, les Égyptiens établirent quelques lignes directrices d’interprétation qui ont puissamment influencé de nombreuses civilisations postérieures. Ils croyaient que les rêves pouvaient être interprétés comme un jeu d’éléments opposés. Un rêve heureux, par exemple, présageait un malheur, alors qu’un rêve malheureux augurait un bonheur. Leurs analyses se fondaient aussi sur la recherche de similitudes entres des mots. Si le terme qui désignait l’objet rêvé avait un son phonétique similaire à un mot qui désignait un autre objet, cela signifiait que le songe concernait ce deuxième élément. C’était, en quelque sorte, une conception semblable à l’activité de déplacement, décrite par la psychanalyse de Freud dans « L’interprétation des rêves ».

Freud est arrivé à la conclusion que les rêves expriment notre agressivité, nos désirs refoulés et nos peurs profondes. En termes psychologiques, les escaliers symbolisent la voie du contact entre l’Ego et notre véritable Moi.

L’expansion de la culture grecque a marqué un tournant dans l’interprétation des rêves. Les anciens Grecs, à la différence des Égyptiens et des Mésopotamiens, ne donnaient pas aux rêves de connotations divines. Ils considéraient que les origines, et donc les clés de l’activité onirique, se trouvaient à l’intérieur de chaque personne et non pas dans les messages des dieux. Aristote affirmait que, si les songes étaient des messages divins, ils pourraient seulement être envoyés à des personnes sages, capables d’en faire bon usage;

Au 2e siècle après JC, l’auteur grec Artémidore parvint à la conclusion que les événements rêvés devraient être perçus comme la prolongation des activités quotidiennes. Cette théorie a permis à l’étude des rêves de faire de grands progrès. Les œuvres d’Artémidore ont eu une grande importance dans les siècles suivants et ont influé sur l’interprétation de l’activité onirique jusqu’à la révolution menée par la psychanalyse de Freud au début du 20e siècle.

L’expansion du christianisme et de l’église catholique n’a pas été très positive pour ce genre d’études. Même si, au commencement, Dieu parlait aux hommes à travers les rêves, cette idée a perdu de sa vigueur au cours du temps. L’Eglise s’étant érigée comme le dépositaire unique des messages divins, chercher dans les rêves une autre voie d’expression de la parole de Dieu était devenu un grave péché. C’est pour cette raison que les songes furent méprisés pendant des siècles. Saint Thomas d’Aquin recommandait de la ignorer complètement et Martin Luther assurait que l’activité onirique ne servait qu’à illustrer nos péchés.

Cependant, au 15e sicècle, l’apparition de l’imprimerie révolutionnera la manière d’aborder le savoir et permit de plus en plus l’accès à l’information. On imprimera alors toutes sortes de dictionnaires de rêves, basés sur les systèmes d’interprétation d’Artémidore, qui gît la possibilité que chaque personne pouvait être l’interprète de ses propres rêves. Cela, ajouté à l’intérêt que l’activité onirique éveilla chez des philosophes comme Fichte, cimenta les bases de l’interprétation des rêves dans la psychologie moderne.

Pour Freud et sa psychanalyse, les rêves sont les images fabriquées par l’inconscient dégagé de la censure et des jugements négatifs de la raison.

Les écrits religieux abondent de rêves divins envoyés pour donner une leçon aux fidèles. Nous trouvons ces exemples dans les écrits des saints comme Saint Clément, Saint Augustin ou Saint Jean Chrysostome. Saint Jérome, en revanche, bouleversa cette croyance. Troublé par des rêves qui semblaient aller à l’encontre de la morale chrétienne, il affirma qu’ils provenaient du démon. L’Eglise se prononça en déclarant que les rêves ne venaient pas de Dieu et qu’on devait les ignorer.

Le père de la psychanalyse

Sigmund Freud (1865-1939) est le nom le plus connu de la psychologie moderne. Après lui, rien ne devait plus être pareil dans la culture occidentale, entre autres choses parce qu’il a réussi à faire de la matière des rêves un objet d’étude scientifique.

Freud s’est d’abord occupé de neurologie dans sa psychanalyse. Il a cependant abandonné bien vite l’étude de la physiologie du cerveau pour se consacrer à la psychologie. Bien que sa condition de juif au sein du contexte académique viennois ne semblât pas trop favorable, il sut dé dépasser les obstacles sociaux et devenir une personnalité mondialement reconnue et dont les théories ont provoqué des scandales retentissants. Partant de l’intuition que l’activité onirique peut nous donner des pistes sur notre état de santé mentale, il commença à suivre le fil jusqu’à parvenir à la conclusion que les rêves exprimaient notre agressivité et nos désirs refoulés, ainsi que les peurs qui nous habitent.

Avec ses propositions novatrices, la psychanalyse de Freud a beaucoup contribué à la connaissance de notre inconscient, puisqu’il considérait que toutes les personnes naissent avec de fortes pulsions instinctives qui, initialement, agissent à un niveau non conscient. Ces pulsions, qui se manifestent à travers l’affirmation de soi, l’agressivité, l’excitation sexuelle, etc., sont réprimées depuis la plus tendre enfance, quand on apprend à l’enfant à s’adapter aux normes sociales des plus âgés. C’est pour cette raison que les adultes ne sont pas capables de libérer sans réserves leur émotivité la plus primaire et qu’ils la convertissent en flux énergétique cherchant, désespérément, un canal d’expression. Ce canal, ce sont les rêves et les images que fabrique l’inconscient, affranchi de la censure et des jugements négatifs de la raison.

A l’époque où Freud écrivit « L’interprétation des rêves« , entre 1895 et 1899, sa méthode psychanalytique s’est définitivement consolidée dans le monde et a obtenu très vite une ample reconnaissance. La libre association d’idées en était l’un des outils. Cette technique consistait à proposer un mot ou une idée, à partir desquels était provoquée une chaîne d’associations permettant de récupérer des souvenirs oubliés ou des émotions réprimées.

De plus, Freud avec sa psychanalyse avait aussi découvert que les obsessions et les délires pathologiques se comportaient comme les rêves. Les uns comme les autres semblaient également étrangers à la conscience normale. A l’état de veille, personne ne pouvait en rendre compte.

Il décida donc que la technique de la libre association, qui lui avait tant servi pour la psychothérapie, pouvait être utile à l’interprétation des rêves. Grâce à cette découverte dans sa psychanalyse, Freud commença une analyse qui avait pour point de départ le recensement de données, d’idées ou d’émotions, apparemment sans connexion, mais présentant des éléments communs entre elles.

Ainsi, l’analyse et l’interprétation des rêves se proposent de faire le parcours contraire à celui que réalise l’inconscient quand il élabore les rêves et les scènes oniriques, soit un parcours fort complexe et qui requiert beaucoup d’efforts. L’objectif consistait à ce que l’inconscient se libère de la répression qu’exerce la conscience pour traverser toutes les barrières critiques ainsi que du jugement qu’impose la raison. On réussi ainsi à ce que l’individu exprime ses sentiments les plus profonds de façon désinhibée.

L’analyse d’une scène onirique montre qu’on peut y trouver des éléments qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. Pour expliquer ce fait de psychanalyse, Freud comparait la formation de ce genre de scène à la peinture. Il citait l’exemple du peintre qui représente dans un tableau tous les poètes réunis dans la Parnasse. Cela ne signifie pas que les poètes aient été réunis dans la même montagne, mais il existe cependant une cohérence logique de simultanéité. Le rêve se sert du même système de mise en scène pour sa représentation. Pour que cela soit compréhensible, Freud divisait les contenus des rêves en deux groupes :

- Le premier renferme le contenu manifeste et reproduit les éléments tels qu’ils ont été enregistrés dans la mémoire

- Le second est le contenu latent, c’est à dire la série de fils qui relient les éléments oniriques, apparemment dissociés. La prise de contact avec ce dernier groupe de contenus n’est possible qu’au moyen de l’analyse.

Après cette analyse, et la conclusion que les rêves sont le fruit de notre état non conscient, Freud identifie quatre activités développées par l’inconscient pour les élaborer :

- La condensation

- Le déplacement

- La disposition visuelle du matérielle onirique

- L’organisation des éléments

Un élément onirique qui peut se rattacher, par différentes voies, à beaucoup de situations de la vie réelle au cours du temps est appelé condensation. Ce phénomène, découvert à travers l’analyse, fait référence à une scène onirique qui condense, à elle seule, des expériences distinctes.

Parfois les rêves permutent l’intensité des idées et des représentations, c’st à dire qu’ils peuvent donner une importance à quelque chose qui n’en a pas en état de pleine conscience et vice-versa. Selon Freud, ce déplacement de priorités est la méthode la plus intelligente et efficace qu’utilisent les rêves pour cacher leur contenu. Car, souvent, l’analyse qui s’ensuit démontre que cet élément (qui semblait imprécis ou superflu dans la scène onirique) représente une idée latente de grande importance dans la réalité consciente.

La disposition visuelle du matériel onirique renvoie au mécanisme utilisé par l’inconscient pour transformer les pensées, émotions, sentiments et sensations en images. Les contenus sont, presque toujours, des situations visuelles. Il s’agit avant tout de traduire un discours en représentations mentalement graphiques.

Une fois tout le matériel onirique formé, l’activité organisant les éléments du rêve se met en route. Cette mise en ordre est nécessaire pour que le résultat de la composition onirique soit lisible et que le rêve puisse le percevoir.

L’inconscient

L’esprit humain est fréquemment comparé à un iceberg : Nous apercevons seulement la petite partie émergeant de l’eau, c’est à dire l’esprit conscient. Tout ce qui reste caché sous les eaux serait l’inconscient. Quand nous dormons, la pensée consciente reste en état de léthargie et l’inconscient prend le contrôle des rêves. Les psychologues considèrent que la psyché est dotée de trois niveaux

- Conscient : ce que nous pensons actuellement

- Préconscient : l’information que nous gardons en mémoire et dont nous pouvons disposer à n’importe quel moment

- Inconscient : Le matériel oublié ou refoulé qui est stocké à un certain endroit de notre esprit et qui influe sur notre conduite, bien que nous ne puissions pas accéder à lui librement

Libre association

Cette technique de psychanalyse, utilisée par Freud et Jung, consiste à prendre un élément important du rêve (doté d’un fort contenu émotionnel ou symbolique) et à partir de celui-ci, à enchaîner différentes associations pour faire affleurer les émotions réprimées, les souvenirs oubliés ou même les rêves du passé qui ont eu une grande signification. Imaginons, par exemple, que vous avez rêvé d’une montagne. Retenez le mot montagne. A quoi associez-vous ce terme ou cette image ? Retenez ce nouveau concept et répétez l’opération. En passant d’un concept à un autre, soyez attentif à tout ce qui surgit. A mesure que nous approfondissons, la distance entre le conscient et l’inconscient devient de plus en plus petite. A la différence de Freud, Jung n’était pas favorable à un trop grand éloignement du concept original.

L’objectif de la psychanalyse appliquée à l’interprétation des rêves était de libérer l’inconscient de la répression qu’exerce la conscience.

Pallas Athéna (Gustav Klimt, 1898)

L’observation des activités réalisées par l’inconscient permet de constater que ce n’est pas le rêve qui possède la capacité créatrice nécessaire pour développer ses propres fantasmes. C’est plutôt le véhicule du matériel onirique déjà présent dans l’esprit du rêveur. Le rêve se limite, comme nous l’avons déjà vu, à condenser ces ingrédients, à les déplacer, à les rendre aptes à une disposition visuelle et à les organiser.

Le rêve, donc, n’est pas créé par lui-même, mais il serait davantage le prétexte pour révéler une information déterminée qui erre dans notre esprit et que la conscience, attachée comme elle est à la répression et aux jugements de valeur, est incapable de percevoir. Parfois, cette information peut nous révéler des choses qu nous ignorons complètement. Ainsi, les songes combinent deux fonctions : ils permettent aux désirs interdits de s’exprimer d’une manière dissimulée et, en favorisant la reconnaissance de la véritable nature de ces désirs, aident le rêveur à dormir tranquille.

Quant aux rêves à caractère prémonitoire, la tendance populaire du moment était de leur octroyer des facultés divinatoires. Freud, suivant ses théories de psychanalyses, réalisa sa propre observation à ce sujet : « Il est intéressant d’observer que l’opinion populaire est dans la vérité quand elle considère le rêve comme une prédiction de l’avenir. En réalité, c’est l’avenir que le rêve nous montre, mais pas l’avenir réel, celui que nous désirons. »

La théorie de Freud, selon laquelle les rêves sont des messages cryptés de l’inconscient, a été le point de départ d’une grande partie de l’analyse moderne des rêves.

L’oeuvre de psychanalyse de Freud a connu une continuité, bien qu’avec des variations substantielles, chez de nombreux psychologues. Le plus remarquable d’entre eux a été Carl Gustav Jung, initialement élève de Freud, qui considérait, entre autres, que les rêves rapprochaient la psyché humaine du concept de totalité. Le point de vue de Jung sera abordé.